拍片仔的分鏡觀

拍片仔的分鏡觀

你不分它.它不理你~

下午討論到分鏡這回事。。私經驗,分鏡大抵以表現主義的抽象性與寫實主義的流暢性為思考。若以紀錄片領域來說,兩者不可偏廢,但切記過猶不及。。大景建立鏡頭千萬別忘。。實務上,多一兩機 cover 全動作更保險。

分鏡順序上,應先思考想透過影像表達什麼?才會輪到器材與技術的選擇。

年輕時在大學兼過課,學生丟了一個問題:什麼時候該 zoom、什麼時候該 pan?幾時用軌道?幾時用 crane?小兔崽子,用大哉問挑戰我。。其實答案不難,鏡頭是個框,你要運用這個框,帶觀眾看到你想讓他看到的。所有攝影器材與輔具都為了支援這個視覺語言的動機而存在,不會因為軌道比較長就比較偉大。巨觀、微觀、長焦、廣角、50mm 之間,要有主見。

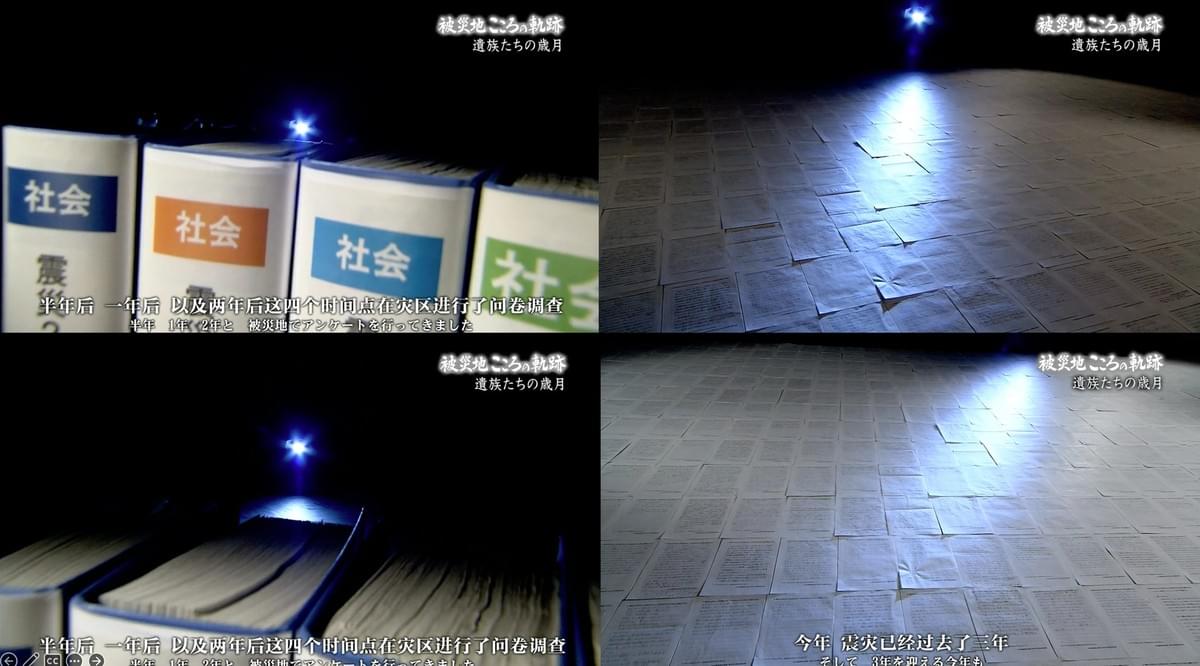

有部 NHK 海嘯週年紀錄片的開場創意打到我這個拍片仔;當旁白訴說著劇組前期田調做了多少件訪談時,攝影機慢慢往前推、帶到幾個很一般的檔案夾。(ㄟ,你 NHK 耶,這分鏡太普了吧?)但厲害的導演總會給出驚奇,覺得普的時候 crane 拉高、鏡頭越過檔案夾,那堆田調訪談表全躺在地上。懂了吧,你服不服??

分鏡是技術,但反應腦袋。武林高手隱於市,我們得多學著點。。