2018 年到檳城拍片,雪隆攝影師帶了根一米出頭的電控滑軌。這東西有意思,可設定動態縮時拍 hyper-lapse。當時想杵一顆入夜的鏡頭,幾秒不到,得花上兩小時。

2020 年,自己買了更短的鯊魚滑軌。這根 CP 值超高,好帶、好用。幫過我的攝影師們原本抓頭,最後閉著眼睛都會玩。 AB 點 打好,直接放它來回跑。這小軌,陪我們拍過許多三機訪問、刁飛機大引擎、千年神木等等有的沒的,電影感十足。

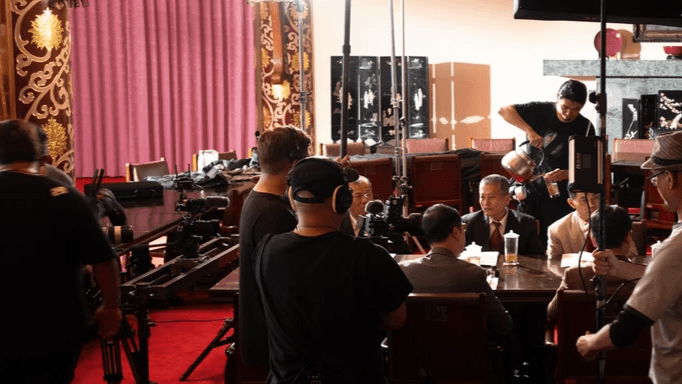

2023 年弄來 NHS 1.5M 線性重軌。在某些場景,則回到舊時代幾彎幾直、得先塞三角木並且交給攝助推機的傳統拍法。

工具是人用的,沒有絕對好壞之分。但因應需求,便攜小工具越來越發達。這些年想在業界混,理解器材的進化還是必須。

2024 年談滑軌,我約莫只到影像表現與流暢的坎站。某些層次來說其實低了點,這也讓我想起法國新浪潮導演高達的電影【Weekend】。片子描述一對夫妻前往巴黎郊區、碰上連環車禍大塞車,接著陷入人性扭曲的夢靨。知名的 counter-cinema 拍法夠狂,搞出一個長達十分鐘的 one-take 經典推軌鏡頭。

現在重拍這顆鏡頭交給空拍機就好,穩得很。但若考慮攝影機運動十分鐘的場面調度,大概就知道難度多高。也因此,可想像當年高達的攝影組拍壞多少呎底片才換到導演的 OK。

最近,懷念起攝影機或是視覺運動的極簡風格。剪接的 timeline 上,決定把一些舊照片套用外掛片勾的效果全部拿掉。回到 Ken Burns 的剪接風格後,認真感受見山不是山的味道。

風林火山、有疾有徐、建立在結構上並帶著節奏的影像,是個永無止境的追求目標。